【產業評析】矽光子與醫療影像整合於光電產業的應用(上)

中山醫學大學附設醫院 醫療資訊中心 黃冠凱副主任

導論:矽光子技術的背景與醫療影像革新之脈絡

近年來,矽光子(Silicon Photonics)技術快速發展,讓光學元件能夠如同電子元件一般被整合在單一晶片上。矽光子學借鏡半導體製程,以矽為光波導材料,透過成熟的積體電路工藝來製造光學電路,使雷射、光調制器、光偵測器等光學元件縮小到微米尺度。這種技術原本主要驅動力量來自於高速光通訊,但近年也逐漸應用於生醫領域,包括醫療影像與感測。隨著醫療影像技術朝向數位化、微型化和即時診斷發展,如何將光學成像裝置做得更小型、更智慧,成為醫療創新的關鍵課題之一。矽光子技術正好提供了一條新途徑:透過光學與電子的深度整合,因此可以將過去占滿整張檢查桌的光學設備濃縮到指甲大小的晶片上。這種革命性變革意味著未來的醫療影像裝置可以更加便攜、平價,甚至走向點數照護(Point-of-Care)或居家監測。

而醫療影像從傳統X光到MRI、超音波,近年又發展出光學同調斷層掃描(OCT)、螢光顯微等先進技術。然而,這些尖端影像設備往往昂貴且龐大,侷限了其在基層醫療和即時診斷中的普及。矽光子技術的出現,為醫療影像帶來新契機。透過在矽基板上構建光學電路,我們可以將複雜的光學系統集成到晶片中,實現醫療影像裝置的小型化與智能化。例如,研究顯示將光學干涉儀、光譜儀等組件整合至單晶片,可望打造手持式OCT和晶片實驗室裝置,讓眼底掃描、組織影像等應用從醫院走向診間甚至患者身邊。業界預期,矽光子醫療影像裝置的問世將帶來診斷流程的變革:醫師可隨身攜帶口袋式掃描儀為偏遠地區患者檢查眼疾,或患者自行在家監測慢性疾病指標。導論中我們將回顧矽光子技術如何從實驗室走向產業,並概要說明其為何被視為醫療影像革新的重要推手。

一、技術原理與發展:矽光子整合原理、主要技術架構與製程演進

矽光子學的核心理念是在矽晶片上建構光路,類似電子積體電路中建構電路的方法。主要技術架構包括:光波導(waveguide)、耦合器、調制器、光檢測器以及共振腔等光學元件。矽材料本身在通信波長(紅外1.3-1.5微米)具有良好的光學性質,可在矽絕緣層(SOI)上形成低損耗波導。典型矽光子平台使用約220奈米厚的矽層作為波導,可高度限制光場在微米級截面中傳輸。

透過先進微影技術,可以在晶圓上製造出各種光學元件,例如:微環共振腔、馬赫-曾德爾調制器、光柵耦合器等,再與光電元件整合形成光學電路。值得注意的是,由於矽是間接能隙半導體,本身無法有效產生雷射光,因此矽光子整合經常透過異質整合引入III-V族材料(如磷化銦)來實現單晶片雷射光源。隨著製程演進,目前業界已開發出在矽上鍵合或晶圓級封裝III-V雷射的技術,使光源與矽光子電路一體化,進一步提升整體系統的緊密度與穩定性。

製程演進方面,矽光子技術已從早期學術實驗階段走向成熟的產業製造。20年前矽光子還只是實驗室中的新奇研究,如今許多商用晶圓代工廠都提供矽光子製程平臺,允許一次在晶圓上製作數萬顆光子晶片。這些晶片內含數百甚至上千個光學元件,代表矽光子已進入中大規模整合(MSI/LSI)時代。例如,現代矽光子收發器晶片中可包含500個以上元件,在光通訊中已成功應用,而在生醫感測方面也開始出現上百通道的傳感晶片。

矽光子製程大多沿用CMOS半導體製程技術,具備良好的製造重現性與晶圓級封裝能力。依應用波長不同,可選擇不同材料:若需使用可見光或較短波長,常採用氮化矽(SiN)作為波導,因其在可見光範圍損耗低;中紅外長波長則可使用鍺(Ge)波導。醫療影像多使用可見光到近紅外波段,因此氮化矽平臺特別受到青睞。此外,新式製程引入厚膜氮化矽以降低波導損耗,以及上包層開窗技術,使波導上方可以接觸液體或氣體樣本,方便進行生化感測。這些製程上的創新,結合晶圓級厚度均勻控制,大幅提升了光子電路的性能穩定性與量產良率。

近年來,矽光子(Silicon Photonics)技術快速發展,讓光學元件能夠如同電子元件一般被整合在單一晶片上。矽光子學借鏡半導體製程,以矽為光波導材料,透過成熟的積體電路工藝來製造光學電路,使雷射、光調制器、光偵測器等光學元件縮小到微米尺度。這種技術原本主要驅動力量來自於高速光通訊,但近年也逐漸應用於生醫領域,包括醫療影像與感測。隨著醫療影像技術朝向數位化、微型化和即時診斷發展,如何將光學成像裝置做得更小型、更智慧,成為醫療創新的關鍵課題之一。矽光子技術正好提供了一條新途徑:透過光學與電子的深度整合,因此可以將過去占滿整張檢查桌的光學設備濃縮到指甲大小的晶片上。這種革命性變革意味著未來的醫療影像裝置可以更加便攜、平價,甚至走向點數照護(Point-of-Care)或居家監測。

而醫療影像從傳統X光到MRI、超音波,近年又發展出光學同調斷層掃描(OCT)、螢光顯微等先進技術。然而,這些尖端影像設備往往昂貴且龐大,侷限了其在基層醫療和即時診斷中的普及。矽光子技術的出現,為醫療影像帶來新契機。透過在矽基板上構建光學電路,我們可以將複雜的光學系統集成到晶片中,實現醫療影像裝置的小型化與智能化。例如,研究顯示將光學干涉儀、光譜儀等組件整合至單晶片,可望打造手持式OCT和晶片實驗室裝置,讓眼底掃描、組織影像等應用從醫院走向診間甚至患者身邊。業界預期,矽光子醫療影像裝置的問世將帶來診斷流程的變革:醫師可隨身攜帶口袋式掃描儀為偏遠地區患者檢查眼疾,或患者自行在家監測慢性疾病指標。導論中我們將回顧矽光子技術如何從實驗室走向產業,並概要說明其為何被視為醫療影像革新的重要推手。

一、技術原理與發展:矽光子整合原理、主要技術架構與製程演進

矽光子學的核心理念是在矽晶片上建構光路,類似電子積體電路中建構電路的方法。主要技術架構包括:光波導(waveguide)、耦合器、調制器、光檢測器以及共振腔等光學元件。矽材料本身在通信波長(紅外1.3-1.5微米)具有良好的光學性質,可在矽絕緣層(SOI)上形成低損耗波導。典型矽光子平台使用約220奈米厚的矽層作為波導,可高度限制光場在微米級截面中傳輸。

透過先進微影技術,可以在晶圓上製造出各種光學元件,例如:微環共振腔、馬赫-曾德爾調制器、光柵耦合器等,再與光電元件整合形成光學電路。值得注意的是,由於矽是間接能隙半導體,本身無法有效產生雷射光,因此矽光子整合經常透過異質整合引入III-V族材料(如磷化銦)來實現單晶片雷射光源。隨著製程演進,目前業界已開發出在矽上鍵合或晶圓級封裝III-V雷射的技術,使光源與矽光子電路一體化,進一步提升整體系統的緊密度與穩定性。

製程演進方面,矽光子技術已從早期學術實驗階段走向成熟的產業製造。20年前矽光子還只是實驗室中的新奇研究,如今許多商用晶圓代工廠都提供矽光子製程平臺,允許一次在晶圓上製作數萬顆光子晶片。這些晶片內含數百甚至上千個光學元件,代表矽光子已進入中大規模整合(MSI/LSI)時代。例如,現代矽光子收發器晶片中可包含500個以上元件,在光通訊中已成功應用,而在生醫感測方面也開始出現上百通道的傳感晶片。

矽光子製程大多沿用CMOS半導體製程技術,具備良好的製造重現性與晶圓級封裝能力。依應用波長不同,可選擇不同材料:若需使用可見光或較短波長,常採用氮化矽(SiN)作為波導,因其在可見光範圍損耗低;中紅外長波長則可使用鍺(Ge)波導。醫療影像多使用可見光到近紅外波段,因此氮化矽平臺特別受到青睞。此外,新式製程引入厚膜氮化矽以降低波導損耗,以及上包層開窗技術,使波導上方可以接觸液體或氣體樣本,方便進行生化感測。這些製程上的創新,結合晶圓級厚度均勻控制,大幅提升了光子電路的性能穩定性與量產良率。

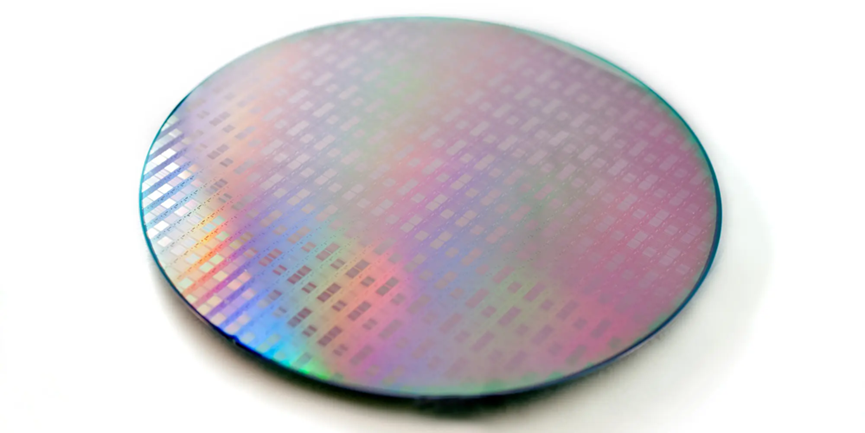

圖1 生物感測晶片晶圓;資料來源:Genalyte,2025/07

圖1:由Genalyte公司與比利時imec共同開發的光子生物感測晶片晶圓,可見數以百計的晶片圖案緊密排列在晶圓上。矽光子製程利用既有半導體晶圓生產線,使光學元件的大規模生產成為可能。這種晶圓級製造確保了元件間的一致性並降低成本,有助於醫療器材的規模化。

總體而言,矽光子技術透過兼容CMOS的工藝,將光學系統微小化並與電子電路整合。隨著製程的進步與元件庫的豐富,矽光子平臺已能提供各種成熟的光學積體元件,使研發人員得以像搭積木般設計複雜的光學系統。這種技術上的成熟為矽光子與醫療影像的結合奠定了基礎。在下一節中,我們將透過多個臨床應用案例來介紹矽光子如何實際革新醫療影像設備的設計與性能。

二、臨床應用案例:矽光子在醫療影像中的創新應用

為了更具體地了解矽光子技術如何變革醫療影像,本節將介紹數項國際研究與實務案例,涵蓋眼科、內分泌、生物感測與心血管等領域。每個案例皆說明其技術細節、臨床價值,以及學術或產業的實證進展。

案例一:手持式光學同調斷層掃描(OCT)晶片

光學同調斷層掃描(Optical Coherence Tomography, OCT)是一種利用近紅外光進行高解析度斷層成像的非侵入式技術,廣泛應用於眼科視網膜、皮膚科與心臟科等領域。傳統OCT設備體積龐大且價格高昂,通常佔據整張桌面。矽光子技術為OCT的小型化帶來突破契機:透過在晶片上實現干涉儀與光譜儀功能,可將桌上型OCT縮小為手持裝置。比利時研究機構imec自2010年起即投入矽光子OCT的研發,成功開發出基於光子晶片的微型干涉儀,用於光譜域OCT系統。最新的歐盟HandheldOCT計畫更結合德國蔡司(Zeiss),將矽光子氮化矽波導、鍺光偵測器與微光學單元單片集成,同時透過混合集成嫁接高速可調掃描光源,實現掃頻式OCT完整系統的晶片整合。

該手持式OCT晶片採用1060 nm波長以優化穿透深度,其成像速率提高4倍、體積縮小至傳統的十分之一,成本預計可下降至原先的二分之一以下。這項創新將OCT帶入點-of-care情境,有望應用於新生兒、行動不便長者的床邊檢查,甚至偏遠地區的遠距診斷。研究團隊已完成初步臨床可行性測試,證明晶片級OCT在成像深度和速度上可與桌上型儀器相媲美。如果進一步臨床試驗證實其早期診斷價值,下一步將投入小批量生產並申請醫療認證。手持矽光子OCT的成功,代表傳統昂貴的醫學影像設備正朝著平價普及的方向邁進,也彰顯產學合作在此領域的重要性。

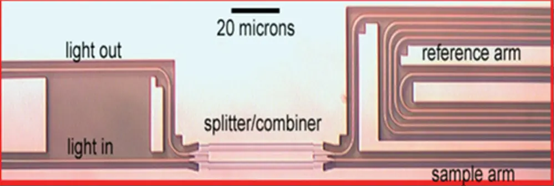

圖2:基於矽光子晶片的OCT干涉儀實現示意圖;資料來源:imec,2025/07

我們可以透過圖2可得知晶片上集成了樣品臂與參考臂的光路以及分束/合束器等元件,在僅約數十微米尺度下再現傳統干涉儀功能。此類光學電路的矽基實現,使得OCT系統有望縮小至手持尺寸,同時保持高解析成像能力。

在學術文獻方面,2024年Agneter等人發表了最新成果,展示一款基於矽光子積體光譜儀的OCT系統。該系統將512通道陣列波導光柵(AWG)與光檢測陣列單晶片集成,達到92 dB靈敏度和55 kHz A-scan成像速率,可取得斑馬魚幼體和人體皮膚的3D斷層影像。這項研究證明矽光子晶片已能實現接近全功能的OCT,標誌著OCT on-a-chip向前邁進重要一步 (Agneter et al., 2024)。未來,隨著光子晶片上整合更多元件(如可調雷射、掃描致動器等),真正的便攜式甚至穿戴式OCT將成為可能。

在學術文獻方面,2024年Agneter等人發表了最新成果,展示一款基於矽光子積體光譜儀的OCT系統。該系統將512通道陣列波導光柵(AWG)與光檢測陣列單晶片集成,達到92 dB靈敏度和55 kHz A-scan成像速率,可取得斑馬魚幼體和人體皮膚的3D斷層影像。這項研究證明矽光子晶片已能實現接近全功能的OCT,標誌著OCT on-a-chip向前邁進重要一步 (Agneter et al., 2024)。未來,隨著光子晶片上整合更多元件(如可調雷射、掃描致動器等),真正的便攜式甚至穿戴式OCT將成為可能。

案例二:植入式矽光子光譜晶片的生物標誌連續監測

針對慢性疾病患者,能夠連續監測體內關鍵生理指標的裝置具有重大意義。糖尿病患者即是一個典型例子,他們需要頻繁量測血糖。傳統作法依賴刺指取血或皮下針式感測器,造成不便與疼痛。比利時新創公司Indigo開發出全球首創的植入式矽光子光譜晶片,作為無針連續血糖監測(CGM)的解決方案。該公司由根特大學與imec的光子研究團隊於2016年衍生,透過矽光子技術實現米粒大小的光學感測晶片,可植入皮下偵測組織液中的葡萄糖等代謝物。傳統CGM需皮膚穿刺探針,Indigo的方案則利用光在無創介質中量測,患者身上不會有外露導線或探頭,顯著提高舒適度。

技術上,這款植入晶片實際上是一個微型光譜儀(spectrometer-on-chip),透過光在組織間質液中的吸收譜變化來同時計算多種分子濃度,包括葡萄糖、酮體和乳酸。晶片上集成了光源耦合介面與陣列感測器,無需使用任何酵素或螢光試劑,即可直接以光學方式連續監控體內化學標記。臨床前研究中,Indigo團隊將甜甜圈形封裝的矽光子感測晶片植入山羊體內,成功驗證了封裝生物相容性及長期穩定性(Delbeke 等人, 2016)。

該植入裝置透過無線方式將數據傳輸至外部閱讀器或行動裝置,使用者可即時查看體內血糖變化趨勢。目前Indigo已完成首輪人體臨床試驗,成為全球少數進入人體植入試驗的光子晶片醫療裝置之一。這項創新的成果源自學研單位長期累積的光子技術(如歐盟GlucoSens計畫)。展望未來,若該裝置獲得監管單位核准,無針矽光子血糖監測有望大幅改善糖尿病患者的生活品質,並為其他連續生理監測(如乳酸、腎功能指標等)開創新道路。

值得一提的是,矽光子光譜晶片不僅限於植入式應用。在體外診斷領域,美國公司Genalyte已商品化一種基於矽光子微環共振腔陣列的生物感測晶片,用於快速多重免疫分析。其晶片上集成128個微米級環形共振腔,每個共振腔表面經功能化化學塗層,可選擇性地捕捉特定生物分子。當目標分子(例如特定抗體或抗原)鍵結在環上時,環腔的光學共振頻率會發生細微偏移,透過讀出偏移量即可定量分子濃度。由於晶片上有大量共振腔,可同時檢測多種生物標誌物且無需標記,實現即時、多工的診斷檢測。Genalyte的系統(商品名Maverick™)能從一小滴血清中20分鐘內完成多達20項免疫分析。這樣的技術已在近期疫情中展現價值,可用於檢測多重COVID-19抗體等。

在開發過程中,imec提供了晶圓級生產支援,包含200 mm晶圓上進行生物相容封裝以及矽光柵耦合器的優化,用以連接外部光源與檢測器。該晶片技術的特色在於完全採用CMOS工藝量產,使每片一次性生物晶片成本降低,同時確保可靠性。這種產學合作的模式,使創新光子生物感測技術得以及時轉化為商業產品。目前,Genalyte的光子晶片分析儀已在臨床實驗室中試用,證實其診斷結果與傳統實驗室方法相符,同時大幅縮短檢驗時間。

案例三:矽光子多光束雷射測振在心血管診斷的應用

心血管疾病是全球主要死因之一,如何早期篩查與監測心血管健康對預防醫學相當重要。傳統上醫院透過量測脈波傳導速度(Pulse Wave Velocity, PWV)來評估動脈硬化程度,然而現有測量設備(如壓力感測器、超音波)操作複雜、不易在一般診所使用。歐盟CARDIS和其後續InSiDe計畫則展現了一種嶄新的解決方案:利用矽光子晶片實現多光束雷射都卜勒測振(multi-beam laser Doppler vibrometry, LDV)技術,打造低成本、非侵入的心血管篩檢裝置。其原理是將極低功率雷射光束照射皮膚表面,偵測因心跳引起的皮膚微小振動,透過都卜勒頻移計算動脈搏動傳遞的速度。由於此方法不需直接接觸動脈(僅對皮膚振動測量),患者無須貼片或夾具,增加了檢查的舒適性與便利性。

矽光子晶片在其中扮演關鍵角色:研究團隊將整個干涉式測振光路集成於數平方毫米的SOI晶片上,包含雷射分束、多通道干涉偵測等光學功能。特別的是,他們設計了2×6陣列光束,即兩排各6個平行光束,可同時掃描皮膚上多個相鄰點。如此一來,儀器能在不移動探頭的情況下,同步獲取多點的振動資訊。透過兩排光束的比對,可計算脈波在相距已知距離的兩點間傳遞的時間差,進而推算PWV。此多光束架構大幅降低了以往雙點測量時定位兩點的困難,提升了量測可靠度。整體系統經驗證,在100名受試者的臨床可行性研究中成功檢出各類心血管異常,結果與傳統有創或大型設備測得的數據相當吻合。更重要的是,受試者反映量測過程幾乎無感且僅需數分鐘即可完成。目前該裝置已在法國、荷蘭等地進行多中心試驗,用於檢測動脈狹窄、心臟瓣膜功能與心律不整等多種臨床情境,證實其多元應用潛力。若未來取得監管單位許可,這類手持LDV感測器可望進入基層診所甚至家庭自我檢測市場,成為高血壓、動脈硬化患者的日常監測工具。

矽光子心血管測振的成功範例,凸顯了光子技術與醫療設備結合的跨域創新成果。學術界早在2013年即有Ghent大學Baets團隊展示雙光束矽光子LDV晶片測量頸動脈PWV的概念性驗證。經過數年產學合作,該技術終於演進至包含12光束、具備臨床適用性的完整系統。這不僅體現半導體光電技術對傳統生理量測方法的改造潛力,更為智慧醫療裝置在心血管預防醫學領域開闢新道路。

針對慢性疾病患者,能夠連續監測體內關鍵生理指標的裝置具有重大意義。糖尿病患者即是一個典型例子,他們需要頻繁量測血糖。傳統作法依賴刺指取血或皮下針式感測器,造成不便與疼痛。比利時新創公司Indigo開發出全球首創的植入式矽光子光譜晶片,作為無針連續血糖監測(CGM)的解決方案。該公司由根特大學與imec的光子研究團隊於2016年衍生,透過矽光子技術實現米粒大小的光學感測晶片,可植入皮下偵測組織液中的葡萄糖等代謝物。傳統CGM需皮膚穿刺探針,Indigo的方案則利用光在無創介質中量測,患者身上不會有外露導線或探頭,顯著提高舒適度。

技術上,這款植入晶片實際上是一個微型光譜儀(spectrometer-on-chip),透過光在組織間質液中的吸收譜變化來同時計算多種分子濃度,包括葡萄糖、酮體和乳酸。晶片上集成了光源耦合介面與陣列感測器,無需使用任何酵素或螢光試劑,即可直接以光學方式連續監控體內化學標記。臨床前研究中,Indigo團隊將甜甜圈形封裝的矽光子感測晶片植入山羊體內,成功驗證了封裝生物相容性及長期穩定性(Delbeke 等人, 2016)。

該植入裝置透過無線方式將數據傳輸至外部閱讀器或行動裝置,使用者可即時查看體內血糖變化趨勢。目前Indigo已完成首輪人體臨床試驗,成為全球少數進入人體植入試驗的光子晶片醫療裝置之一。這項創新的成果源自學研單位長期累積的光子技術(如歐盟GlucoSens計畫)。展望未來,若該裝置獲得監管單位核准,無針矽光子血糖監測有望大幅改善糖尿病患者的生活品質,並為其他連續生理監測(如乳酸、腎功能指標等)開創新道路。

值得一提的是,矽光子光譜晶片不僅限於植入式應用。在體外診斷領域,美國公司Genalyte已商品化一種基於矽光子微環共振腔陣列的生物感測晶片,用於快速多重免疫分析。其晶片上集成128個微米級環形共振腔,每個共振腔表面經功能化化學塗層,可選擇性地捕捉特定生物分子。當目標分子(例如特定抗體或抗原)鍵結在環上時,環腔的光學共振頻率會發生細微偏移,透過讀出偏移量即可定量分子濃度。由於晶片上有大量共振腔,可同時檢測多種生物標誌物且無需標記,實現即時、多工的診斷檢測。Genalyte的系統(商品名Maverick™)能從一小滴血清中20分鐘內完成多達20項免疫分析。這樣的技術已在近期疫情中展現價值,可用於檢測多重COVID-19抗體等。

在開發過程中,imec提供了晶圓級生產支援,包含200 mm晶圓上進行生物相容封裝以及矽光柵耦合器的優化,用以連接外部光源與檢測器。該晶片技術的特色在於完全採用CMOS工藝量產,使每片一次性生物晶片成本降低,同時確保可靠性。這種產學合作的模式,使創新光子生物感測技術得以及時轉化為商業產品。目前,Genalyte的光子晶片分析儀已在臨床實驗室中試用,證實其診斷結果與傳統實驗室方法相符,同時大幅縮短檢驗時間。

案例三:矽光子多光束雷射測振在心血管診斷的應用

心血管疾病是全球主要死因之一,如何早期篩查與監測心血管健康對預防醫學相當重要。傳統上醫院透過量測脈波傳導速度(Pulse Wave Velocity, PWV)來評估動脈硬化程度,然而現有測量設備(如壓力感測器、超音波)操作複雜、不易在一般診所使用。歐盟CARDIS和其後續InSiDe計畫則展現了一種嶄新的解決方案:利用矽光子晶片實現多光束雷射都卜勒測振(multi-beam laser Doppler vibrometry, LDV)技術,打造低成本、非侵入的心血管篩檢裝置。其原理是將極低功率雷射光束照射皮膚表面,偵測因心跳引起的皮膚微小振動,透過都卜勒頻移計算動脈搏動傳遞的速度。由於此方法不需直接接觸動脈(僅對皮膚振動測量),患者無須貼片或夾具,增加了檢查的舒適性與便利性。

矽光子晶片在其中扮演關鍵角色:研究團隊將整個干涉式測振光路集成於數平方毫米的SOI晶片上,包含雷射分束、多通道干涉偵測等光學功能。特別的是,他們設計了2×6陣列光束,即兩排各6個平行光束,可同時掃描皮膚上多個相鄰點。如此一來,儀器能在不移動探頭的情況下,同步獲取多點的振動資訊。透過兩排光束的比對,可計算脈波在相距已知距離的兩點間傳遞的時間差,進而推算PWV。此多光束架構大幅降低了以往雙點測量時定位兩點的困難,提升了量測可靠度。整體系統經驗證,在100名受試者的臨床可行性研究中成功檢出各類心血管異常,結果與傳統有創或大型設備測得的數據相當吻合。更重要的是,受試者反映量測過程幾乎無感且僅需數分鐘即可完成。目前該裝置已在法國、荷蘭等地進行多中心試驗,用於檢測動脈狹窄、心臟瓣膜功能與心律不整等多種臨床情境,證實其多元應用潛力。若未來取得監管單位許可,這類手持LDV感測器可望進入基層診所甚至家庭自我檢測市場,成為高血壓、動脈硬化患者的日常監測工具。

矽光子心血管測振的成功範例,凸顯了光子技術與醫療設備結合的跨域創新成果。學術界早在2013年即有Ghent大學Baets團隊展示雙光束矽光子LDV晶片測量頸動脈PWV的概念性驗證。經過數年產學合作,該技術終於演進至包含12光束、具備臨床適用性的完整系統。這不僅體現半導體光電技術對傳統生理量測方法的改造潛力,更為智慧醫療裝置在心血管預防醫學領域開闢新道路。