【產業評析】共封裝光學(CPO)的發展現況與展望

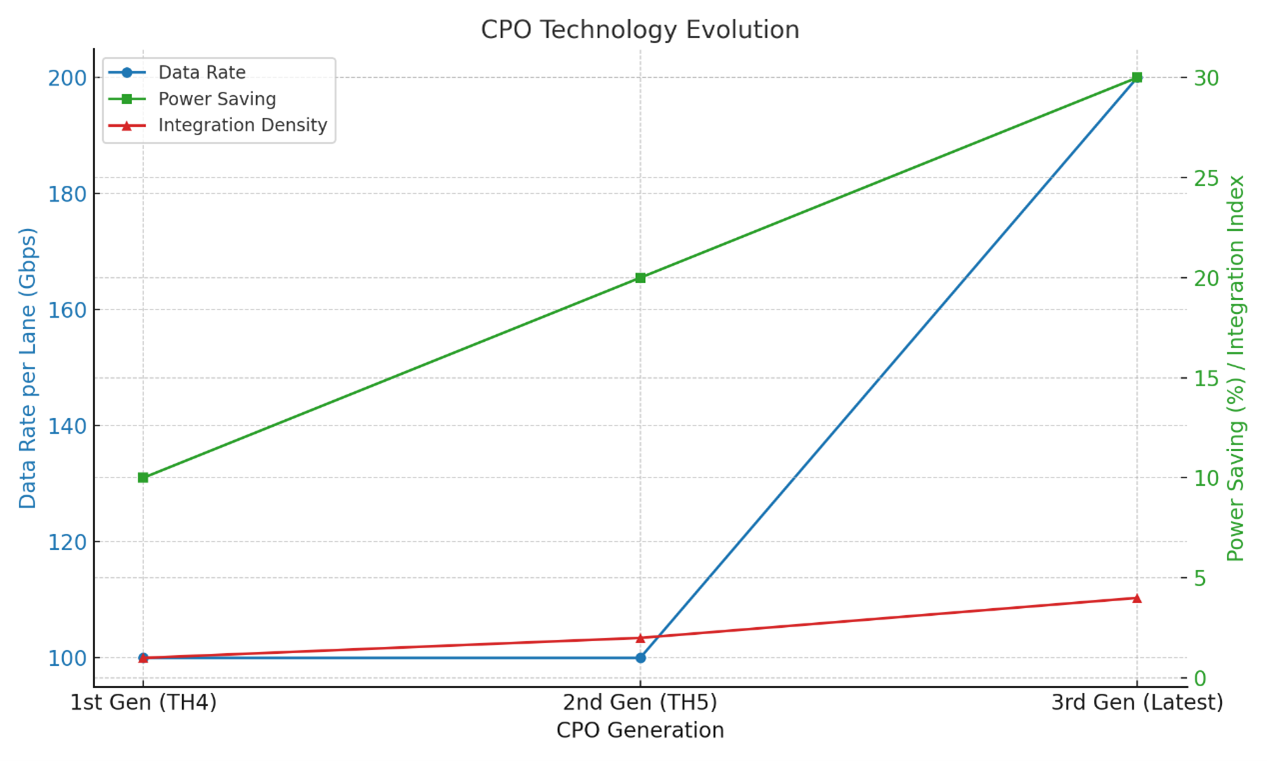

隨著人工智慧與高效能運算(HPC)對資料傳輸速度與能效要求日益提高,共封裝光學(Co-Packaged Optics, CPO)技術可望成為資料中心互連架構的核心。2025 年,博通(Broadcom)正式推出第三代 CPO 平台,實現每通道 200G 的傳輸速率,並同步宣布正開發第四代 400G/lane 解決方案。此一發表不僅代表技術層級的重大突破,也標誌 CPO 進入了可規模部署與系統整合的新階段。

相較傳統的可插拔光模組(Pluggable Optics),CPO 將光學模組直接與交換晶片封裝在同一系統中,能大幅縮短電路距離、降低功耗並提升頻寬密度。Broadcom透過其 Tomahawk 系列 ASIC 與合作夥伴如康寧、台達電、鴻騰精密等,共同打造自動化測試與量產機制,進一步提升了 CPO 的可靠度與可行性。根據官方資訊,CPO 可節省超過 30% 的整體系統功耗,成為 AI 模型叢集與雲端運算平台的重要基礎架構。

從最初概念實驗到如今進入第三代產品量產,CPO 的發展歷經多項關鍵技術突破,包括矽光子元件微縮、熱管理機構整合、遠端雷射光源設計與封裝精度改善。未來隨著第四代產品問世與 512 節點以上 AI 網路架構需求擴大,CPO 有望全面改寫資料中心的效能與設計思維,成為推動生成式 AI 時代的網路引擎。

圖1 CPO技術演進;資料來源:PIDA整理,2025/07

除了Broadcom之外,全球多家領先企業與研究機構正積極投入 CPO 技術的研究與商業化。例如,NVIDIA 在 GTC 2025 展示其搭載矽光子 chiplet 的 CPO 交換機原型。Intel、Marvell、GlobalFoundries 等也持續推出相容平台與矽光製程支援,COBO 組織則致力於 CPO 標準的推動。在學研界方面,Imec 發表的 GaAs 奈米雷射技術已實現在 300mm 矽晶圓上的共封裝整合,為未來量產提供關鍵突破。Lightmatter 更透過 chiplet 與中介層(interposer)連結技術,建構 AI 晶片內部光學資料流通通道,朝向 SoC 模組化、光電整合的下一世代邁進。

整體來說,CPO 技術不僅能夠顯著降低功耗與延遲,也具備高度頻寬擴展性,特別適用於 AI 模型訓練叢集、高速資料中心與未來 6G 網路等場景。不過,其在封裝熱設計、雷射整合可靠性及製造測試標準化等方面仍有待解決。業界普遍預期,隨著標準逐漸明朗、應用案例不斷擴大,CPO 將在未來五至十年間,與其它技術較勁成為主流互連架構的核心技術。

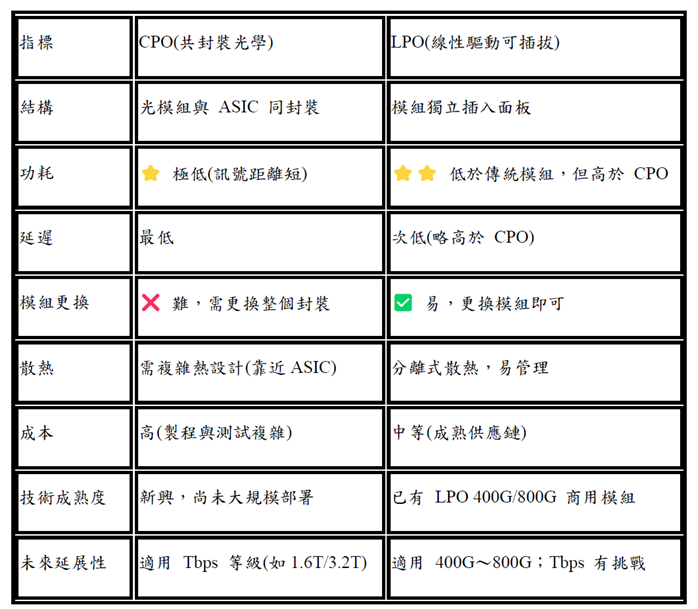

目前與 共封裝光學(CPO, Co-Packaged Optics) 形成技術競爭的主要方案是 線性驅動可插拔光模組(LPO, Linear Drive Pluggable Optics),此外還有一些替代互連技術正在開發中,如 矽光子 chiplet 整合、光子積體電路(PIC)、In-package光連接等。

表1 CPO與LPO技術比較表:

資料來源:PIDA整理,2025/07

資料來源:PIDA整理,2025/07LPO 是一種簡化電子驅動器電路的可插拔光模組技術,它直接從交換晶片(Switch ASIC)輸出 PAM4 訊號,不經 DSP 處理器放大,減少功耗與延遲。

在 LPO 陣營中,Broadcom、Credo、Innolight、Mellanox (現為 NVIDIA 子公司)與 Marvell 等公司已建立完善的產品線與供應鏈。LPO 的優勢在於技術成熟、成本相對低廉且可熱插拔,更利於既有系統的擴充與升級,特別適合短期(3 年內)的商用部署。而 CPO 陣營則聚集了 NVIDIA、Intel、Lightmatter、Cisco 及 Co-Packaged Optics Consortium (COBO)等產業龍頭與標準制定組織,致力於打造更高整合密度、更低功耗的 Tbps 級高速連接解決方案。業界普遍預期,隨著 AI 模型複雜度與算力密度急遽提升,CPO 將在中長期(5年內)內取得主導地位。

除了 LPO 與 CPO 這兩種主流架構外,還有若干具競爭力的光電整合技術正在快速發展,成為潛在的替代或互補選項。光子晶粒整合(Photonic Chiplet Integration)是其中之一,其核心概念是將矽光元件製成 chiplet,透過 2.5D 或 3D 封裝技術整合至主系統晶片或 SoC 架構中。此一模組化設計可選擇共封裝或分開封裝,不僅具備高度彈性,也有助於改善散熱與供應鏈管理。包括 Lightmatter、Ayar Labs 與 Intel 等公司均積極推動此方向。

另一項技術則是 In-package Optical I/O,這與傳統的模組化交換機不同,主要針對晶片之間(如AI 加速器、記憶體模組)建立直接的光學互連,取代銅線傳輸,達成更高的速度與效能。例如Ayar Labs所推出的 TeraPHY + SuperNova 系統,即能提供 chip-to-chip 級別的低延遲光連結,特別適用於如 GPU pod、blade server 等高密度模組內部通訊。

最後,矽光子積體電路(Photonic Integrated Circuits, PIC)也值得關注。此技術試圖將所有光學元件(雷射、調變器、檢測器、波導等)整合至單一晶片中,藉由高度整合達到更低成本與更佳製造一致性。雖然目前整合度與製程成熟度尚未完全就緒,但若未來能商用化成功,將有可能改變整個光通訊架構的設計邏輯,甚至讓 CPO 成為一種中介性過渡方案。

總體來看,CPO 正處於技術突破與產業導入的關鍵期。它不僅要與現有的 LPO 架構競爭,更需面對 chiplet 光模組、In-package Optical I/O 以及 PIC 等先進整合技術的挑戰。在這場以功耗、延遲、頻寬與模組化為核心指標的競賽中,最終將由技術成熟度、量產良率與應用適配性來決定誰能成為新世代資料中心的主流架構。

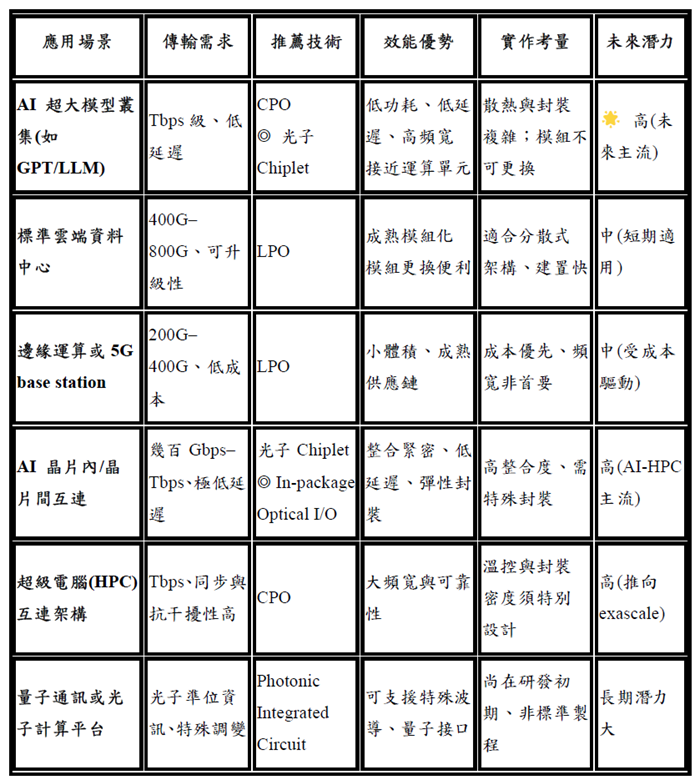

以下比較 CPO、LPO、Photonic Chiplet/In-package Optics(光子晶粒/封裝內光學) 的技術適用性、效能與投資考量。

表2 各種技術的應用場景比較

資料來源:PIDA整理,2025/07

資料來源:PIDA整理,2025/07GTC 2025:CPO 技術成 AI 網路焦點

業界如何看待CPO的發展?在NVIDIA GTC(GPU Technology Conference)上, CPO無疑成為最受矚目的技術之一,不僅象徵著人工智慧基礎設施的下一個進化階段,也讓眾多晶片製造與網路供應鏈企業紛紛重新評估其策略佈局。

CPO 所引發的熱潮,來自於其能有效解決當前 AI 超級叢集在資料傳輸時面臨的瓶頸問題。傳統可插拔光模組在速度與功耗上的限制,已逐漸無法支撐類似 NVIDIA GB200 系統那樣,每秒數十兆位元的內部傳輸需求。CPO 透過將光學元件直接共封裝於交換晶片旁,不但大幅縮短電子訊號傳輸距離,也減少電力消耗與散熱需求,使得整體效率與密度同時提升。

包括 NVIDIA 自身在內的幾家晶片大廠,正將 CPO 視為未來資料中心設計的關鍵構件。Broadcom、Cisco 和 Marvell 等企業預計將從這波技術過渡中明顯受益,原因在於這些企業早已佈局高速網路晶片設計與封裝模組製造,能與 CPO 架構緊密整合。相較之下,一些以傳統光收發模組為主的供應商,如 Lumentum 和 Coherent,則面臨較大挑戰。這並非因為他們的技術失去價值,而是市場的焦點正快速移轉至以矽光子與 ASIC 協同封裝為核心的網路模組架構。

儘管如此,目前市場對 CPO 取代現有光模組的速度可能過於樂觀,實際上這項技術仍在發展初期,離大規模部署還有距離。更重要的是,傳統光模組廠商仍可透過策略性調整,擴大其產品組合,甚至進入 CPO 生態系統中,與晶片製造商合作打造混合式解決方案。

在 OFC 2025中,多家晶片與封裝大廠集中火力展示其在CPO技術上的最新成果,充分顯示產業正朝向商業化邁進。其中,GlobalFoundries 特別強調其「晶圓級 CPO 封裝技術」與雙面測試能力(double-sided testing),這象徵其製程已具有規模化量產的潛力。此外,Broadcom 展示了搭載 Tomahawk 5 Bailly 51Tbps 交換晶片的 CPO 系統,並已完成超過 50,000 小時、32 組系統的長時間運轉測試,並設定目標在 2025 年底前達到 20 萬小時的總測試時數,以建立更具信賴度的商用基礎。

本次 OFC 展會中亦出現多項突破性應用展示,為未來 CPO 與 AI 晶片互連模式提供具體藍圖:

- Ayar Labs 發表全球首款支援 UCIe 標準的光子 chiplet,可透過 die-to-die 架構實現高達 8Tbps 的晶片間光互連,代表 AI 晶片封裝正式邁入光電混合整合的世代。

- Ranovus 展示其整合「wafer-scale CPO」與「wafer-scale AI computing」的技術平台,將整個 CPO 模組部署於單一大晶圓之上,連接多個 GPU 架構,目標鎖定未來超大型 AI 計算叢集所需的高效能、高密度運算網路。

結論

CPO 技術帶來的不僅是一場物理層級的革新,它象徵著資料中心架構全面升級的起點。從交換晶片、封裝設計,到光電協同運作的整體思維轉變,這不只是更快的網路連線,更是整個 AI 基礎設施重新定義的過程。由於NVIDIA大力推動,不僅讓硬體廠商積極回應,也為整個產業鏈上的投資者提供了全新的視角與評估標準。

未來幾年內,CPO 是否能真正從技術實驗走向大規模部署,仍有待市場與工程實作的驗證。但可以確定的是,它已經成為當代最具潛力的資料傳輸架構之一,正在大幅改變高速運算時代的網路基礎。